벽면 위의 포스트잇, 삶의 지도처럼

벽면에 쌓이는 마음들

처음엔 하나했다.

“오늘 잊지 말고 해야 할 일, 하나.”

그러다 기억하고 싶은 문장을 적은 포스트잇이 더해졌고,

진행하는 프로젝트의 생각해야 할 부분과 고민점들이 붙어지다가 점점 벽 한면을 차지하게 되었다.

아침저녁으로 책상에 앉아 포스트잇 벽을 바라보았다.

그 벽면은 내가 어디를 향해 가고 있는지를 기록하는 삶의 지도 같았다. 하고 싶은 일, 해야 하는 일, 자주 읽고 되새기고 싶은 문장, 우선순위에서 밀려난 일까지 모두 거기 있었다. 하지만 시간이 흐르면서 그 지도는 점점 복잡해졌고, 어느 순간 방향을 잃고 말았다.

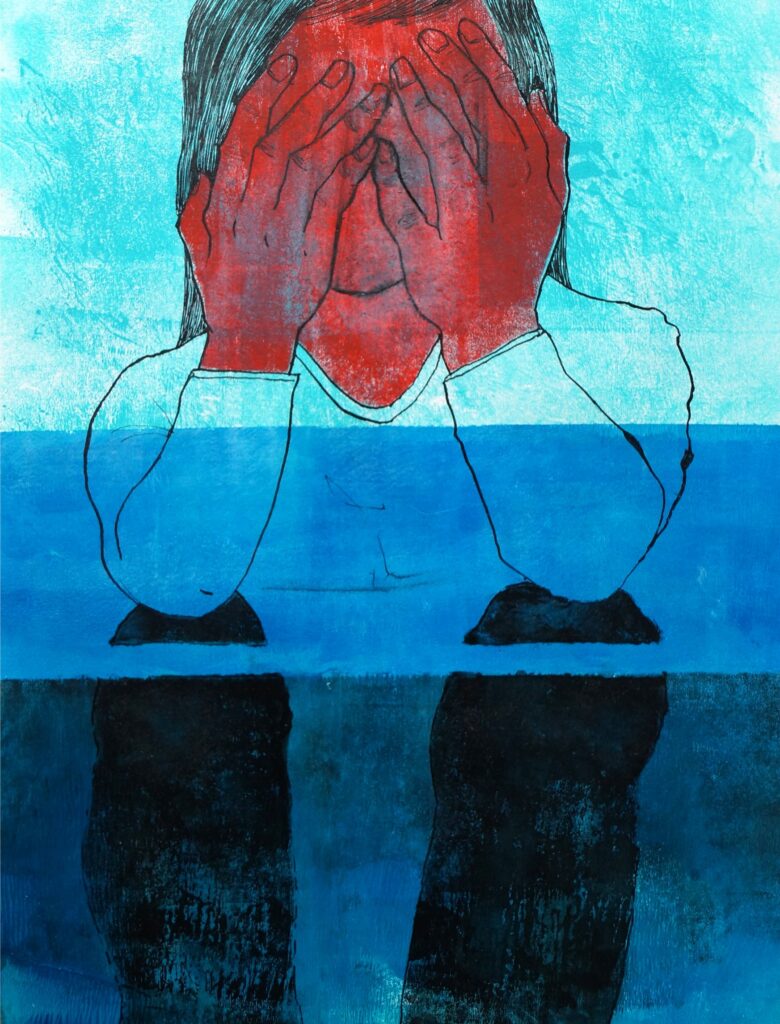

지난 7월과 8월, 병원을 오가며 보낸 3주는 내게 오래전 불안감을 다시 안겨주었다. 6년 전 제거했던 혹의 주변, 그리고 몸 곳곳의 멍울들이 암이 아닐까 하는 의심 속에서 검사가 이어졌다.

검사하고 추가하고 또 검사하며 결과를 기다리던 시간동안, 집에 들어오면 그대로 눈을 감고 누워 있다가 바깥의 여름이 무색하게 겨울잠처럼 잠을 잤다.

그러다 하루는 눈을 뜨고 벽을 바라보다가 벽면에 붙여둔 포스트잇들을 모두 떼어내 쓰레기통에 버렸다.

해야하는 일들이 내가 할 수 있는 일 일까? 두려웠고, 하고 싶다고 생각한 일들이 내가 할 수 없는 일처럼 허무했고, 6년전 그림 그리는 것 하나만 하고 싶다고 생각하며 단순해졌던 삶이 방향을 잃고 어지러워하다 그대로 누워서 잠들어버리는 저질체력의 몸뚱아리처럼 쓸모없는 것만 같았다. 단순하게 살고 싶었던 마음과는 달리 삶은 어느새 방향을 잃고 무력해졌다.

다시, 시작

검사 결과는 다행히 ‘암은 아니다’였다. 다른 부위에 넘쳐나게 많은 지방이 유독 없는 내 가슴속 덩어리들도 아직은 암이라는 이름은 아니라는 의사의 그 말 한마디에 잠시 안도했지만, 여전히 내 몸은 온전하지 않았다. “아직은 아니지만, 앞으로도 아닐 거라는 보장은 없어요.” 그 말이 머릿속을 맴돌았다.

멍하니 흐려지던 눈동자를 거울 앞에서 다시 노려보았다. 아직은 모른다. 미래는 어떤것도 정해진게 없다. 허기가 났다. 무엇보다도 글이 고팠다. 스스로도 과하다 싶게 책을 읽어 치웠다. 밑줄을 긋고 옮겨 적고 다시금 마음에 불씨를 켜보려고 탁탁 불쏘시개를 넣었다.

그렇게 시작한 글쓰기였다. 몇 달 전 우연히 마주한 책 한 권에서 시작된 관심은 책방의 고양이로, 다락방으로, 공동출간 프로젝트로 이어졌다. 접점들이 포개지며 어느 날 나는 ‘덮썩’ 신청 버튼을 눌렀다. 글쓰기는 내게 낯선 일이었지만, 이상하게도 잘할 수 있을 것 같은 예감이 있었다.

한편의 글만 어찌어찌 쓰면 되겠지 생각는데 일정을 공유하고 계획을 들으며 분량이 꽤되는 세편의 글을 써야한다는 사실에 걱정이 되기 시작했지만 도전해보기로 했다. 시작하기로 한 이상 대충하지 못하는 성격은 분명 또 나를 몰아칠 것이다. 그러나 직감적으로 안다. 할 수 있고 잘 할 것 같은 느낌. 그래서 이 덮썩의 시작이 즐겁다.

포스트잇 위의 나날들

이번주 안에 쓰고 싶은 글 목차 올리기. 마감 목요일.

포스트 잇이 하나 붙어졌다.

학교 수업을 위해 준비해야 하는 일들, 진행하고 있는 프로젝트를 위해 고민해야 하는 내용을 적은 포스트잇을 추가로 붙이기 시작했다. 포스트잇은 계속 늘어난다. 포스트잇은 오늘도 몇장은 떼어지고 몇장은 새로 벽면에 붙여질 것이다. 어떤 일은 조바심을 내지 말고 어느 지점까지 쌓여지기 위해 잊지 않으려 오랫동안 붙여 놓는다.

부실한 몸은 여전히 자주 바깥의 계절을 잊게 한다. 머리로 알고 있는 우선순위를 못하는 하루도 많다. 급한 일에 밀려 오래도록 붙어있는 포스트잇을 본다. 저걸 다 하고 싶다고, 또는 하겠다고 욕심을 내는 스스로에게 마음이 뜨거워졌다 차거워졌다 한다. 하고 싶은 일을 조금 더 자주 하자고 다짐한다. 식물이 해빛의 방향으로 꽃을 피우듯이, 저 방향으로 내 삶이 기울어질 것이다. 그걸 알기에 조금 느려도 괜찮다고 토닥토닥해 본다.