마음의 서랍을 여는 이미지들

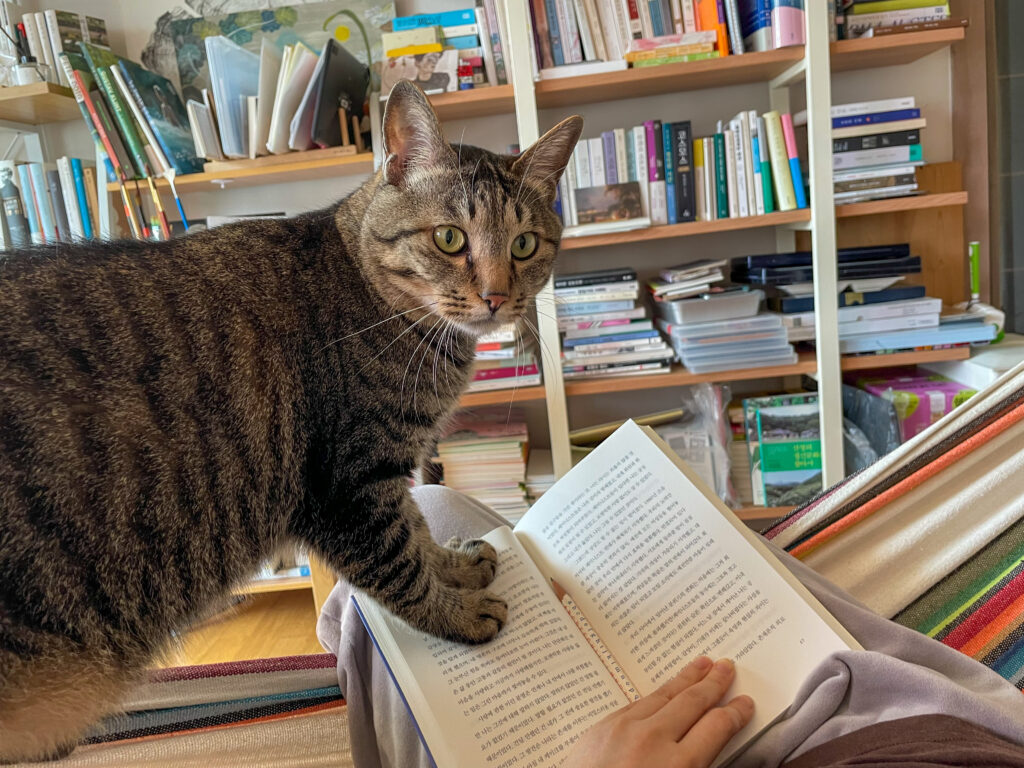

나무, 안개, 달, 그림자, 숫자 9, 연필, 고양이…

나를 무장 해제시키는 것들이 있다.

이런 이미지들을 우연히 마주치면 심장이 먼저 쿵하고 반 음 내려 앉는다.

그리곤 여지없이 마음의 서랍이 스르륵 열려 버린다.

‘아무튼, 연필’ 이라니!

아무튼 시리즈는 위고, 제철소, 코난북스 세 출판사가 함께 만드는 책이다.

이렇게 출판사가 연합으로도 책을 내는구나!” 싶어 신기했다.

‘아무튼, 땡땡’이라는 주제로 한 권씩 책이 나오는데, 언젠가 한 권쯤 사야지 하고 있었다.

그러다 마주한 제목, 연필.

아무튼, 이건 안 살 수가 없었다!

나는 보통 좋아하는 작가의 책을 몰아 사거나, 저자의 새로 나온 책, 혹은 추천받은 책을 구입하는 편이다.

하지만 가끔은 내가 끌리는 소재의 책이거나, 이미지나 제목에 낚여 사기도 한다.

『아무튼, 연필』은 연필 러버로서 “이건 사야 해!”라는 마음에 바로 장바구니로 직행했다.

독자의 마음을 정확히 간지럽히는 제목의 힘. 마케팅의 노예는 이렇게 또 가볍게 넘어가 버린다. ㅎㅎ

연필과 연필들

책의 1부는 연필을 처음 만들었다는 사람의 이야기부터 다양한 정보, 그리고 저자의 이야기를 담고 있다. 흑연처럼 잘 부서지는 존재인 사람을 다정하게 바라보는 저자의 시선이 인상적이었다.

2부는 연필을 사용했던 유명한 작가들에 대한 이야기다.

첫 장에는 연필 경도에 대한 설명이 연필심 농도를 그린 그림과 함께 이렇게 적혀 있다.

- F~2B: 필기용

- 4H~H: 설계용

- B~4B: 미술용

- 7B~8B: 연구용

- 9H~6H: 살인용 (존 윅 시리즈 참고)

나는 안개 작업을 할 때 6H~9H를 즐겨 쓰는데, 이게 살인용이었다니니! 하며 웃음이 빵 터졌다.

뜻밖의 문장들

요즘엔 대부분 키보드로 타이핑 하고 스마트폰으로 메모를 하다 보니, 주변에서 연필을 쓰는 사람을 만나면 그렇게 반갑고 좋을 수가 없다.

그지그지~ 종이 위에 흑연이 내는 마찰음, 사각거리는 소리, 종이 위를 미끄러지듯 흘러가는 그 사람의 고유한 필체.

그래그래, 그 느낌! 아는 사람만 아는 내적친밀감에 선뜻 마음이 열린다.

그렇게 쭉 읽다가 만난 문장.

어떤 기억은 하루도 예외 없이 달처럼 밤마다 머리 위로 떠올랐다. 한없이 고요할 것 같은 달 표면에서도 긴 시간에 걸쳐 낙석이 일어난다는 사실이 그럴 때는 위안이 됐다. 낙석의 흔적을 지도화한 ‘낙석지도’를 보고부터는 기억은 달이 아니라 낙석지도처럼 펼쳐진다. 달이 가진 상처의 지리를 그 지도에서 읽을 수 있다. 달의 낙석지도는 말해준다. 낙석은 달 지진이 원인이라기보다 80%가 소행성 충돌에 의한 결과라고. 달 중심 언어를 사람 중심으로 바꾸면, 그건 대부분 네 탓이 아니라고.

아니 이렇게 울컥하게 눈물쌤을 건드리나.

이 단락의 앞문장을 다시 읽어본다.

나는 여기저기 다쳤다. 지금도 여전히 방어기제가 강하고, 관계의 폭력성에 예민하며, 타인의 관심에서 비켜서 있고 싶어 한다. 누구나 어느 정도는 그렇겠지만, 누구에게는 그 정도가 평생 아슬아슬하다.

내 이야기를 적어 놓았다 싶어 눈시울이 뜨겁다.

어떤 문장이 지금 내게 와닿는지를 보면, 요즘 내 심리 상태를 알 수 있다.

지금 내 눈과 마음에 체처럼 걸려든 문장들은 책을 덮고도 오래도록 오독오독 씹힐 것 같다.

연필을 쓰다 보면 인간과 연필이 만나 아주 드문 풍경을 만든다는 걸 알 수 있는 순간이 있다. 그 순간을 놓치고 싶지 않아 계속 연필을 쓰는 건지도 모르겠다. 적어도 나는 그렇다.

나는 연필을 왜 쓰고 있나 생각해본다. 사랑할 수록 닳아지고 압력과 부서짐을 피할 수 없는 연필을. 그렇게 지웠다 덧쓰여지는 선들이 상처받기 쉽고 부서지기 쉬운 사람같다는 건 이 책을 읽으며 알았다. 연필에 대한 책일 거라 생각하며 펼쳤다가, 뜻밖의 위로를 받아버린 책.

마지막 책장을 덮고 나서도 표지 그림은 여전히 마음에 들지 않았지만, 책 뒤쪽에 연필 애호 지수 체크리스트가 있는데 예, 아니오로 체크하는 것보다 문장들을 읽으며 키득 거리며 웃어버렸다. 아, 이 작가 다른 책도 읽어봐야겠다.

아무튼, 좋았다. ^^

아무튼, 연필

지은이 김지승

펴낸곳 제출소

초판 1쇄 2020년 10월 12일